◇ 邓宝剑

时间:2017-04-15 09:30:00 | 来源:中国书画

现藏于日本小川氏手中的《真草千字文》墨迹,曾先后归日本某游化僧人、江马天江(1824—1901)、谷铁臣(1822—1905)、小川为次郎(号简斋,1851—1926)所藏〔1〕。1879年,谷铁臣将其送交日本京都“古代法帖展览”。1912年,小川为次郎购得此卷并于年底影印出版。民国初年,罗振玉影印《真草千字文》墨迹出版,此卷墨迹在中国遂广为人知〔2〕。

在《真草千字文》墨迹公布于世之初,便有针对此帖的不同看法,有以为智永真迹者,有以为出于唐人之手者,这种分歧一直延续至当代。本文首先按照递藏的三个阶段介绍前人的考证结论,之后对此问题略陈浅见。

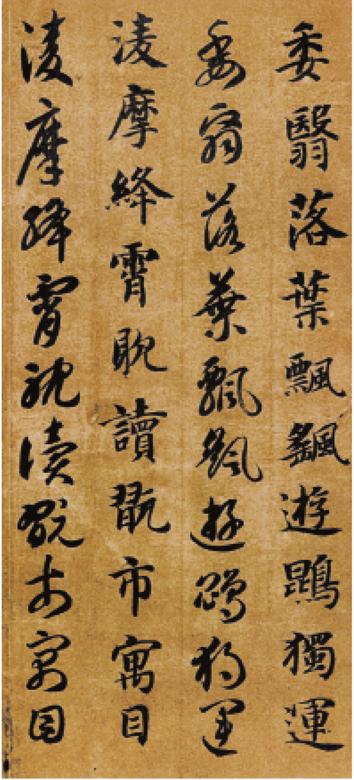

[隋]智永 《真草千字文》墨迹本(局部) 日本小川氏藏

一、对前人结论的回顾

1.谷铁臣所藏时期

明治(1868—1912)初年,太政官儒医江马天江为一游化僧人治病,僧人为表谢意,将所藏《真草千字文》墨迹本赠予江马天江。江马天江持示其好友谷铁臣,谷铁臣喜爱非常,以一部《佩文韵府》换取了这卷《真草千字文》。

(1)日下东作:“定为永师真迹无疑”

1880年,杨守敬担任大使馆随员赴日本,与日本书法界多有交流。杨守敬藏有一本宝墨轩本智永《真草千字文》刻本〔3〕,也携至日本。1881年新春,谷铁臣的朋友日下东作(号鸣鹤,1838—1922)在杨守敬处看到宝墨轩刻本后,致函谷铁臣云:“昨访清客杨惺吾,观其所藏智永二体《千文》旧拓刻本,云此自王阳明先生旧藏真迹入刻者。熟视之,与公所藏之《千文》神彩、形质毫发相肖,恰如出一手。以弟所鉴,公藏帖,不是空海,不是唐人,定为永师真迹无疑。”〔4〕由于这卷《真草千字文》墨迹并无书写者名款,所以当时对其书写者有各种猜想。从日下东作的跋中便可见出,或猜想为空海所书,或猜想为唐人所书。日下东作将此墨迹本与杨守敬所藏智永《真草千字文》刻本对比,确定其为智永所书,这是一个非常有价值的结论。此后,学者们的鉴定,都围绕此卷墨迹究竟是智永真迹还是后人临摹而展开。

(2)杨守敬:“定为李唐旧笈无疑”

由于日下东作向杨守敬介绍其友谷铁臣藏有《真草千字文》真迹,故杨守敬致信谷铁臣请求观看,谷铁臣慷慨地将此卷墨迹从京都邮寄给居于东京的杨守敬。经过与刻本对比,杨守敬同样认为此卷墨迹源于智永,但与日下东作不同的是,他认为此卷《千字文》并非智永真迹,如其在1881年夏所写的跋文中所云:“观其纸质墨光,定为李唐旧笈无疑。”〔5〕至于是唐人的临本还是摹本,此处并未明言。杨守敬《学书迩言》中所评则指为临本:“智师《千文》,固不止一本也,日本亦有一册,余得一影照本,此或唐人所临。”〔6〕

日下东作并未受到杨守敬观点的左右,在1902年依然为此墨迹本题写了“永师八百本之一,天下第一本”。

2.小川为次郎所藏时期

(1)内藤湖南:“为唐人拓摹,但其摹法已兼临写”

谷铁臣去世后,小川为次郎于大正元年(1912)购得此卷墨迹,并于当年年底珂罗版影印出版,书后附有内藤湖南(1866—1934)的长跋。

内藤湖南在跋文中做了两方面的考证:其一,追溯此卷墨迹何时传入日本;其二,判定此卷墨迹究竟是智永真迹还是后人临摹。

关于传入日本的时期,内藤湖南说:“……但此本传来我邦,当在唐代,当时归化之僧、遣唐之使所赍二王以下率更、北海、季海等法书,载在故记旧牒,班班可考,独永师有此剧迹,而官私著录寂焉未有之及,何也?按《东大寺献物帐》录拓王羲之书廿余种,中有‘真草千字文二百三行,浅黄纸,绀绫褾,绮带’,今此本已失去褾带,而纸质行款并皆与献物帐合。……综而考之,此本为献物帐所录王书真草千字文殆无可疑。”〔7〕日本圣武天皇(701—756)去世之后,皇后藤原光明子将天皇遗物以及自己的书法作品捐给奈良的东大寺,所捐物品的目录称《东大寺献物帐》。在《东大寺献物帐》中记载有廿卷拓王羲之书法,其中一卷下注“真草千字文二百三行”云云,内藤湖南认为正是小川氏所藏的这卷《真草千字文》。明明是智永的手笔,为何《东大寺献物帐》著录为王羲之书?内藤湖南在跋文中说:“且永师所书八百本皆拓梁集王书,董彦远已言之。东坡所云永师欲存王氏典型以为百家法祖,故举用旧法,非不能出新意、求变化是也。”据记载,梁武帝命殷铁石摹拓王羲之所书千字,周兴嗣编次成文〔8〕,智永曾临集王羲之书《千字文》八百本。内藤湖南认为,既然智永书《千字文》本来就是模仿王羲之的字,而且照苏轼的看法,智永为了保存王羲之的笔法而为世人作楷范,所以对王羲之书法很忠实,那么《东大寺献物帐》将这卷《千字文》直接记录在王羲之名下就不奇怪了。

关于究竟是真迹还是后人临摹,内藤湖南认为:“……此本之矜贵,亦在其为唐人拓摹,但其摹法已兼临写。前辈云,唐人往往以临为摹,盖不止专于形似之末,并务神理之仿佛,不得不由此法也。”他的结论很明白,此卷墨迹不是智永的真迹,也不是后人的临本,而是唐人的拓摹。所谓拓摹,便是将真迹垫在下面,将空白纸张盖在上面,依着下面的字样进行复制。拓摹一般是依照双钩填墨的程序进行的,即先用细线勾出笔画的边缘,再仔细地往里面填墨。内藤湖南特别指出,这卷《真草千字文》的摹法中已经兼有临写的成分。勾摹是描画而成的,完成一个笔画的勾摹一般要经过多次落墨。通常所说的临写是把字帖放在一边,照着样子模仿,模仿一个笔画只需一笔完成。内藤湖南这里所说的“临写”显然不是通常意义上的临写,而是指拓摹的时候能够大胆落墨,程序不那么琐细。在内藤湖南看来,这卷《真草千字文》的拓摹之所以带有临写的成分,是为了既得“形似”,又得“神理”。

在内藤湖南的跋语刊出半年后,《书苑》杂志发表了樋口铜牛(1865—1932)的驳议文章。樋口铜牛在以下两点与内藤湖南的意见不同。首先,这卷《真草千字文》并非东大寺献物帐中所载王羲之《真草千字文》的拓摹本。他认为,既然献物帐中记载的是王羲之所书《千字文》,便不会是梁代周兴嗣次韵的《千字文》,而或许是曹魏钟繇的《古千字文》。献物帐内的书物皆有“延历勅定”一印,而《真草千字文》墨迹并无。其次,智永是“自书”《千字文》,而并不是模仿王羲之的字。尽管在这两点与内藤湖南不同,樋口铜牛依然认为,这卷《真草千字文》墨迹源自智永,是唐人的拓摹本〔9〕。概言之,内藤湖南认为这卷《真草千字文墨迹》是“唐人拓摹智永所临王羲之《千字文》”,而樋口铜牛认为是“唐人拓摹智永所书《千字文》”。

(2)劳笃文与罗振玉:智永真迹

与内藤湖南等的“拓摹”说不同,劳笃文与罗振玉认为此卷墨迹是智永所书真迹。

劳笃文反复临写此卷墨迹,并将其与虞世南、杨凝式、赵孟頫诸家书法以及唐人写经相参证,认为这是智永的真迹。1920年,他在自己临本后的跋文中说:“癸丑客青岛,余始见影本永师千文真迹于叔弢斋头。当时以为日本赝作耳。初不识其妙,亦未尝细玩。自去年余颇好唐人写经字,时复临写数行。又于恭邸见赵文敏公手札真迹,意若有所悟。再取千文与永兴《汝南公主志》、少师《韭花帖》诸影本参互比较、反复玩味,始知其迥不可及,因得略识古人用笔之意。倾长夏无事,日临其真书一二百字自遣。”〔10〕

罗振玉在1922年跋云:“真草千文一卷为智永禅师真迹,学者于此可上窥山阴堂奥,为人间剧迹。顾或以为与关中石本肥瘦迥殊而疑之,是犹执人之写照而疑及真面也。”〔11〕

3.小川为次郎遗族所藏时期

小川为次郎于1926年去世之后,此卷《真草千字文》由其遗族收藏。在此期间,亦有学者针对其真伪属性进行讨论。有以为智永真迹者,以启功、台静农两位先生为代表。有怀疑其为临本或摹本者,李郁周先生的讨论颇为详细。王壮弘、朱关田、叶喆民诸先生皆认为此本并非智永真迹,但语焉不详〔12〕。

(1)启功:“当为永师真迹”

关于这卷《千字文》的来历,启功先生认同内藤湖南的观点,认为这就是东大寺献物帐所载的那卷拓王羲之千文,并提供了进一步的证据。内藤湖南曾引《东大寺献物帐》所载“真草千字文二百三行,浅黄纸,绀绫褾,绮带”,与本卷《真草千字文》墨迹对照,发现可以大体相合。《东大寺献物帐》中的原文为“真草千字文二百三行,浅黄纸,绀绫褾,绮带,紫檀轴”〔13〕,内藤湖南省略了其中的“紫檀轴”。现存的《真草千字文》墨迹是册页,无轴。启功先生说:“从硬黄纸色上看,前数行中间横断有些处纸色较淡,当是褾带勒系的痕迹,是为原是卷子,后改成册之证。”〔14〕如此,除了这卷《千字文》墨迹比《东大寺献物帐》的记载少一行(共二百零二行)之外,便没有其他不吻合的地方了。

关于这卷千字文的时代、作者属性,启功先生不同意内藤湖南的观点,而认同罗振玉的判断,认为它就是智永当年所书八百本中的其中一本。早在二十多岁时,启功先生便有论书绝句一首云:“砚臼磨穿笔作堆,千文真面海东回。分明流水空山境,无数林花烂漫开。”〔15〕既称许其为“千文真面”,又盛赞其美。当然,“千文真面”的说法比较含糊,未必即是断言其为真迹。而在日后的论述中,他断定这卷墨迹为智永真迹。《论书绝句》第三十六首云:“永师真迹八百本,海东一卷逃劫灰。儿童相见不相识,少小离家老大回。”〔16〕在《说〈千字文〉》一文中,亦申说了同样的看法。1989年4月,启功先生到日本京都小川氏家中获观原迹,见其墨色鲜活,因而愈发肯定自己的结论。

启功先生断定这卷墨迹为智永真迹,有如下依据:“持较北宋长安刻本及南宋群玉堂帖刻残本四十二行,再证以六朝墨迹,知其当为永师真迹。”〔17〕“其字每逢下笔墨痕浓重处时有墨聚如黍粒,斜映窗光,犹有内亮之色,更可知绝非钩描之迹矣。”〔18〕与六朝墨迹相较,可知这卷《千字文》符合智永所处时代的书风,并非唐人之笔,这是第一重论证;与北宋长安刻本与南宋《群玉堂帖》残本相较,又可证其出于智永而非他人笔下,这是第二重论证;墨色鲜活,以此证其为书写而成,而非勾摹之笔,这是第三重论证。

台静农先生在20世纪70年代撰文,亦同意罗振玉的结论,认为小川氏所藏《千字文》墨迹是智永所书八百本之一。他又将小川氏所藏墨迹本与敦煌蒋善进临本进行比较,认为二者之不同体现了时代的差异,“校以小川简斋旧藏永师真迹,则蒋之真书,已无永师之凝炼,纯是初唐风范,略似虞永兴。其草书虽具永师形象,不若永师之能精神内敛”,由此证明小川氏所藏《千字文》墨迹是智永的真迹〔19〕。台静农先生的讨论,类似上述启功先生所提出的前两重论证,即证明其确属唐以前的书风,亦是出于智永。但是,若要判定其为真迹而非摹本,其实还需要进一步的证明。

(2)李郁周:“不是智永的亲笔”

李郁周先生从墨迹本的草法进行考察,认为其中若干字不符合草法,因而判定“《真草千字文》墨迹本不是智永的亲笔,甚至非其真迹的第一手摹本或临本”〔20〕。

李郁周先生所举“麗”字的草书字形最值得推敲(图1.1、1.2)。

“麗”字上部反复缠绕,如同走迷宫一样,很难理清运笔的次序。但是,我们之所以很难走出迷宫,是因为在拿后世习用的草法来揣摩《真草千字文》墨迹本中的草法,如孙过庭《书谱》和怀素《小草千字文》中的写法。李郁周先生在《修复放大碑帖选集·陈智永草书千字文》中,将原帖的草书“丽”字做了修改,亦是遵从后世习用的草法〔21〕(图2.1—2.3)。

若仔细观察就会发现,智永《真草千字文》墨迹中,“麗”字的部件“丽”草化为

“”,部件“鹿”中之“”草化为“”,“”和“”是分开写的。这两个部分都有两个竖画,在书写的过程中很容易粘连在一起,墨迹本就是这样。但关中本《千字文》里的这个“麗”字就清楚地显示出,“”和“”是分别书写的两个部分。其实,这个草书“麗”字的笔顺在二玄社的放大本智永《真草千字文》中已经被标注清楚了〔22〕,只是起始几笔的顺序不够确切。在下表中,笔者对此有所修正,并将“”的牵丝勾画得更接近原帖一些(图3.1、3.2)。

孙过庭《书谱》和怀素《小草千字文》中的“麗”,“丽”和“”一并草化为“”,这其实是对前人的草法进一步简化的结果,这种简化可能是有意的,也可能是由于把前人分开写的两个部分误看成一个整体的缘故。

李郁周先生在文中还举出其他的字例,但是依笔者愚见,这些字例尚不能构成充分的证据来判定这卷墨迹是真迹还是出于临摹。尽管如此,李郁周先生考察问题的思路是有价值的。

二、从笔画间的呼应、连带考察《真草千字文》墨迹

在书法中,人们对一个词耳熟能详—“笔断意连”,大概意思是说,笔画与笔画之间虽然是断开的,但其中的意趣、动势又是连贯的。笔者在此并无意于讨论笔断意连的审美意味,而是要用“意连”来指称前人墨迹中的一个重要现象:在连贯书写的过程中,一个笔画收笔处的出锋和下一个笔画起笔处的入锋往往是在一条路线上的。这条“意连”的路线并没有呈现于纸面上,但它是一条隐在的轨迹。而且,上一笔的出锋和下一笔的入锋相邻越近,“意连”就越严格。

在墨迹本《真草千字文》中,有以下几处细节让人感到蹊跷(图4.1—4.4)。

“号”字末尾两笔,是“巾”的“”,以及上下贯穿的“丨”,但是“”末尾的出锋和“丨”起笔的入锋明显不在一条路线上。这种现象是怎么造成的?显然,这不像是智永自然而然地写出来的。相较而言,“虢”字末尾两笔的呼应关系就自然多了。

“聽”字的部件“心”,卧钩的收笔与中间点的起笔相隔非常近,本应轨迹连贯,但是仔细观察就会发现,二者并不在一条路线上。再如“兒”字部件“臼”,横折钩与平点之间呼应不畅。智永的真迹应该不会出现这种情况。

既然不是真迹,那么是临写还是拓摹?所谓临写,是照着范本进行书写,而拓摹,则是将原作垫在纸下进行复制。二者和书法家原初的书写节奏皆有不同,但是临写比起拓摹来更加接近自然书写的情形。上述情况,显然是拓摹所致。拓摹者努力要把原帖中笔画与笔画之间的呼应关系复制出来,但是在个别地方没有对准路线,所以导致笔断而意亦断。

以上所举,是笔画间因呼应不畅而导致“意断”。另有一种情形是,笔画间出现冗余之处,连带关系交代不清(图5.1、5.2)。

“青”字第一笔写横,第二笔写竖,竖的末尾既向左上方挑出,又连带下一个横画,交代不清。“韩”字最后的竖画,既和上一笔末尾相连,又像是重新起笔。智永真迹不该如此,而临本出现这种情况的可能性亦极小,这些瑕疵应出于拓摹的失误。当然也有可能底本在这些地方就不清晰,拓书人无从做出明确的判断。

接下来面临的问题是,这是一卷拓摹本,但为何笔意如此鲜活自然?启功先生便因其墨色鲜活自然而判为真迹。墨色是否自然,对一件墨迹的鉴定自然十分重要,但这只是判断一件墨迹为真迹的必要条件,而非充分条件。或者说,即使墨色自然,也有可能不是真迹。比如,台北故宫博物院所藏怀素《自叙帖》的墨色就非常自然,但我们无法确定它是真迹〔23〕。墨迹本《真草千字文》墨色鲜活,是由于拓摹时用笔果断、自然,而不是在双钩的轮廓中一丝一丝地填涂。内藤湖南所说的“摹法已兼临写”庶几近真,看似“模棱两可之论”〔24〕,其实说的就是摹,只是摹的手段略有不同而已。

徐邦达先生说:“摹是最易得其形似的。摹书有三种方法:先勾后填;不勾径自影写;勾摹兼临写,又修饰之。第一种,古法先用涂熨黄蜡较透明的纸(称为硬黄)蒙在原迹上面,以淡墨作细线依笔法勾出一个字的轮廓来,然后取下,以浓淡干湿墨填成之,所以也称为双钩廓填。第二种,以纸蒙在原件上,径用浓淡墨依样摹写。第三种,先勾淡墨廓后,再用笔在廓中摹写(有异于不见笔法的填墨),碰到虚燥笔锋处才略为填作。”〔25〕第一种摹法最为小心翼翼,所以相对而言更容易将笔画形状摹得准确,但是由于在笔画轮廓中多次描画,所以比起后两种来,墨色难于表现出流畅自然的感觉。第二种和第三种摹法,其实都可说是“摹法已兼临写”。小川本《真草千字文》墨色鲜活,显然不是出自第一种摹法,或者主要不是出自第一种摹法。

关于勾摹的破绽,徐邦达先生说:“这三种方式也往往都有缺点,例如有一些勾摹者不太懂得行草书的写法,有时会将牵丝的笔画搞错。例如唐摹王羲之《丧乱帖》中的‘泳’字,《奉橘帖》中的‘馀’字,等等,很容易明显看出来。同时,又容易在起笔处显得不太自然(特好的例外)。”〔26〕观察牵丝是否自然合理,确实是辨别墨迹之真伪属性的重要途径。当一件墨迹的墨色自然鲜活的时候,这个途径便尤为重要。

通过对小川氏所藏《真草千字文》墨迹中牵丝的观察,我们不仅将它与真迹区别开来,而且将它与临本区别开来。结合墨色的情况,又可将它与徐邦达先生所说的第一种摹法区别开来。

余论

古来所传智永《真草千字文》还有摹本和真迹相掺的情况。米芾《书史》载:“智永千文,唐粉蜡纸拓书。内一幅麻纸,是真迹。末后一幅上有双钩摹字,与《归田赋》同意也。料是将真迹一卷,各以一幅真迹在中,拓为数十轴,若末无钩填一字,固难辨也。是贾安公物,作润笔送王荆公,其弟安国得之。今在叶涛处,安国婿也。有古跋云:‘契阔艰难,不敢失坠。’学欧阳询行体。”〔27〕如果米芾的判断无误,那么在他所见的这卷智永《真草千字文》摹本中,竟然夹有一幅真迹。米芾料想,有人将真迹拆开,分装在数十轴摹本中。那么,小川氏藏本是否夹有真迹?在没有明确的证据之前,还是称其为摹本比较稳妥。

米芾《宝章待访录》亦载:“右唐粉蜡纸拓书。有古跋云‘契阔艰难,不敢失坠’,信好事也。在前国子监直讲杨褒处,得于外舅王安国。某元丰五年过金陵见之。内二真字双钩填者,然人犹未信为拓焉。”〔28〕这卷《千字文》应当就是《书史》中所记的那卷。此处没有提及卷中夹有一幅真迹,而是从大处着眼称其为“拓书”。米芾在《书史》中说发现卷尾有一字为钩填,在《宝章待访录》中说发现其中有两个真书为钩填。看来,若不是个别字露出勾摹的痕迹,连米芾都觉得“固难辨也”,可见唐人拓摹技术之高超。对于小川本《真草千字文》而言,尽管我们发现其中的某些牵丝不甚合理,但并不能因此认为这卷墨迹的拓摹水平不高。毕竟,如此长幅,字数众多,出现瑕疵在所难免。米芾甚而以为,唐人拓摹有时露出马脚,乃是由于“不肯欺人”〔29〕。米芾如此“善解人意”,拓书人若有知,定会倍感欣慰吧。

智永上承王氏家学,其书含蓄深稳、典雅有则;将八百本《千字文》施与浙东诸寺,又授笔法于虞世南,对当世及后世影响极大,真可谓承上启下之关键人物。六朝名家真迹传世极少,唐人摹本便成为研习古贤笔法的上佳之选,正所谓“不见唐摹,不足以言知书者矣”〔30〕。唐摹草书尚有《初月》《远宦》《寒切》等,行书亦有《丧乱》《奉橘》《兰亭》等,留存至今的六朝名家楷书摹本则唯有王僧虔《太子舍人帖》和小川本智永《真草千字文》的楷书部分了。王僧虔《太子舍人帖》在楷、行之间,仅有四行,智永《千字文》则蔚为大观。学书者由《真草千字文》墨迹悟入,或可晓晋知唐,贯通刀笔,正如启功先生所说:“非独智永面目于斯可睹,即以研求六朝隋唐书艺递嬗之迹,眼目不受枣石遮障者,舍此又将奚求乎?”〔31〕

(本文摘自《中国书画》杂志2017年第4期“研究”栏目)

(作者为北京师范大学书法系教授、博士生导师)

责任编辑:欧阳逸川

|